旭堂南半球さんが破門され、名を新たに、七井コム斎とされたそうです。お目にかかったことも、実際にガンダム講談を聞いたこともありませんがやはり気になります。そこでUSTで開設されているサイトの【チャンネルZHK】を早速拝聴!

その内容によりますと、10年間やってきた名前をこの5/5をもって止めたとのこと。その原因は講談でいう主君とソリが合わないということ。色んな事件があったが根本的には講談はつじつまを合わせればそれで良いという考え方に加え、理屈っぽさが加わりどんどん、講談が面白くなくなってしまい意見したところ「お前、止めるか、それとも俺に従うか・・」という話があったそう。

《講談は血湧き肉踊り、楽しいそしてほろっと・・、とにかくおもしろい、とにかく楽しい、とにかくワクワクするというのが僕の目指す講談》

七井というお名前は過去の放送のサムネイルに偶然表示されていた名前とのこと。まさに運命を感じられて決められたとのこと。名前は中身がついてくればいくらでもシックリくるものだとのこと。

私にはわからない芸人さんの世界、それでも破門や除名等・・色んなニュースが飛び込んできます。

おんなじ上方文化の継承者で、その目的は、それぞれの芸が更なる高みを目指し、そして全体が隆盛を極め次世代に芸を受け渡していく・・・そんなおなじ目的をもっていても手法は様々なはず。たしかに波風立てずに行くことだけが決して正しいとは思ってはいません。でもきっとそれだけの原因があったのでしょうね。

私が講談ファンになって今でも、やっぱ講談って小難しいって感じています。たしかに、登場人物や時代背景は今の若年層にとっては敷居が高いのだとおもっていますし、落語のように噺の中で何度も笑う箇所はありません。そんな解釈の中で、今の私に何ができるかって考えて見たら、そりゃ、誰かを出来るだけ誘って頻繁に講談会に行く事に尽きるとおもいますが、残念ながらそんなに裕福ではありませんww

私にできるのは、マメに書き続けているBLOGに、実際に聞いた講談のストーリーを初めて聞く方に対して興味を持ってもらえるような文章で書く事かなって考えています。

実際のところ、私が講談師を目指しているのか、それとも脚本書きを目指しているのか、また10年後はどうなっているのかわかりませんが今は上方講談の世界にどっぷりと浸かっていたいので微力ながら上方講談の隆盛に強力したいとおもいます。

BLOGやサイト運営やTWITTER・UST等に至るまで色々なメディアを使いガンダム講談という切り口で若年層に圧倒的なファンを持っておられる七井コム斎さん♪いつかお会いできることを楽しみにしています。そして新しい門出を心からお喜び申し上げます。七井コム斎さん♪ご活躍を楽しみにしています。

※勢いにまかせ書きました、乱文失礼。しかしまぁ・・ガンダム世代な私なのですがまったくわかんないのです・・ガンプラを鉄砲のプラモデルだと信じ込んでいたくらいです(;・∀・)

フランス風懐石料理中華風・・・お寺や神社が大好きです。 大阪市内に居ますが九度山と信州上田が心の故郷です。尊敬する人は真田昌幸さんと幸村さん親子・吉田松陰先生、金子みすゞさん、大石順教尼さん。日本美術なら富岡鉄斎さんに横山大観さんに村上松園さん。そして大好物は甘々なみ・か・ん ・・ようは何でもアリなのです

2011/05/07

2011 5/7 第12回 柳谷観音・泰聖寺 講談会 ~日本一の兵 真田幸村特集

1614年(慶長19年)12月。

いったん、徳川方と和議が成立。しかし家康は密かに豊臣を攻撃するチャンスを待つ。

そしてついに2回目の大坂での戦いが勃発。

すでに堀は埋め立てられておりこの戦いは圧倒的に不利な豊臣側。勇敢に様々な箇所で戦いが繰り広げられてゆく。

樫井川、道明寺の戦い、八尾・若江合戦、を経てついに最終決戦へと繋がる天王寺・岡山合戦が繰り広げられてゆく。

そしてついに5月7日の深夜、大坂城が炎上し大坂の陣が終結し、いまから396年前の今日、大坂城落城した。そんな日の講談会。難波戦記特集でした。

定刻になりご住職さんより、坂田三吉さんツアーの告知がありました。

坂田三吉氏は生誕140周年。この泰聖寺さんの境内にある金龍水の井戸で妻のこゆうさんがお百度を踏んだというご由来のあるお寺のご縁があります。毎週土曜日AM9:30~開催。ご興味のある方は TEL072-247-8280 NPO法人ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺へお問い合わせください。

また、今月5/28には一斉ロードショーで手塚治虫氏の「ブッダ」が公開になります。これは多分見に言うかもしれません^^

前講 白夜亭一林 「般若寺の焼き討ち」

大阪の陣が勃発、暗がり峠を越えて大坂入りの予定の家康の今夜の宿は般若寺。夜中に厠で行った時に物置から登る火の粉を目撃。なんと薄田隼人兼相(すすきだはやとかねすけ)の登場で逃げ出す家康。般若坂でついに落馬し絶体絶命の大ピンチ。そこに現れたのが徳川家康の重臣・本多忠勝の息子の本田忠朝(ほんだただとも:一心寺のお墓があります。)薄田隼人兼相との一騎打ちが始まる。この隙に這いつくばって逃げる家康は、乞食のえいじゅんにおんぶされ脱出に成功。ようやく奈良の町の桶屋職人の三衛門のお尻の下にある木屑を入れる箱の中に身を隠し仲間が来るのをひたすら待ち続け・・そこに現れたのが真田幸村公・・さて家康はどうなるのか。。。

旭堂 南斗 「大助駿府の使者」

独特の味のある南斗さん、マクラでは学生時代に自分と同じ風貌の人と出会ったお話。たしかに・・気色悪いですよね。

大坂の陣では真田兄は徳川方、弟は豊臣方へついていたのは有名な話。

家康はなんとか幸村公を仲間にしたい。そこで兄の真田信之公に弟を仲間にするように命令する。実はこれは狙いは幸村公は仲間を裏切るかもしれないという流言の計を狙った家康の計略だった。

見抜いた幸村公は息子の大助を家康に会わせるように準備をしひそかに暗殺を企てる・・。

旭堂 南舟 「霧隠才蔵」

霧隠才蔵はイケメンだったらしい。南舟さん曰く、向井理さん風とのこと。

関ヶ原の戦いに負けた西軍。その戦いに加わっていた昌幸公・幸村公は高野山に蟄居することとなる。そのための資金調達で奉願帳をまわすことに。筆頭には福島正則3000両、2番手には黒田公が3000両と、大金をもって九度山へ。この九度山での生活は大変厳しいもので父と、妻を亡くしてしまい幸村公は落胆もはなはだしくまるで「あほ」のようになってしまう。その様子を知った家康公は、幸村公の狙いを悟ってしまう。今のうちに幸村公を始末せよと指令を出し、紀州のおかかえ忍者の山本九衛兵を差し向けることに。家康の予感は的中。昼間は「あほ」のような姿を見せておき、夜になると大助とともに大坂城の見取り図で研究をしていた・・・。

その様子を知った山本九衛兵は・・・。関ヶ原の戦いに負けた西軍。その戦いに加わっていた昌幸公・幸村公は高野山に蟄居することとなる。そのための資金調達で奉願帳をまわすことに。筆頭には福島正則3000両、2番手には黒田公が3000両と、大金をもって九度山へ。この九度山での生活は大変厳しいもので父と、妻を亡くしてしまい幸村公は落胆もはなはだしくまるで「あほ」のようになってしまう。その様子を知った家康公は、幸村公の狙いを悟ってしまう。今のうちに幸村公を始末せよと指令を出し、紀州のおかかえ忍者の山本九衛兵を差し向けることに。家康の予感は的中。昼間は「あほ」のような姿を見せておき、夜になると大助とともに大坂城の見取り図で研究をしていた・・・。

旭堂南左衛門 「槍摺りの鎧」

冬の陣が今にも始まろうとしている前日、穴山小助と二人でみさき舟に乗り南へ行く幸村公。狙いは家康の暗殺であった。

住吉に本陣を置く家康はそれぞれの陣を見て回る途中に偶然にも旗が折れたことで良くないことがおこることを知る。その身代わりで、穴山小助が放った短筒で米倉泉守が胸を打ちぬかれてしまい、九死に一生を得る。そんな事があったのだから見回りは中止すればいいのに無理に決行したばかりに、次から次へと襲いかかる豊臣勢にもはやこれまで・・・身を隠した場所に槍を突き立てる幸村。切っ先が家康の鎧を肩口を3度かすめる・・・。そんなときに現れたのは・・・。

さて、この会が終わったあとは、来場者の皆さんも交えてのお茶会。実際はビールも日本酒もありましたが、残念・・私・・車なんです(T.T)

また今日のお客様の中に信州上田からこられた方がおられまして、その方々のお話にあった下記のお写真を掲載しておきます^^

2008/10/10 上田城友好城郭。堅く握手をする平松市長さんと母袋市長さんとOSK日本歌劇団の桜花昇ぼるさん。

しかし・・まぁ・・・当分、私の歴史オタ+講談熱!治まりそうにありません^^

冬の陣が今にも始まろうとしている前日、穴山小助と二人でみさき舟に乗り南へ行く幸村公。狙いは家康の暗殺であった。

住吉に本陣を置く家康はそれぞれの陣を見て回る途中に偶然にも旗が折れたことで良くないことがおこることを知る。その身代わりで、穴山小助が放った短筒で米倉泉守が胸を打ちぬかれてしまい、九死に一生を得る。そんな事があったのだから見回りは中止すればいいのに無理に決行したばかりに、次から次へと襲いかかる豊臣勢にもはやこれまで・・・身を隠した場所に槍を突き立てる幸村。切っ先が家康の鎧を肩口を3度かすめる・・・。そんなときに現れたのは・・・。

さて、この会が終わったあとは、来場者の皆さんも交えてのお茶会。実際はビールも日本酒もありましたが、残念・・私・・車なんです(T.T)

また今日のお客様の中に信州上田からこられた方がおられまして、その方々のお話にあった下記のお写真を掲載しておきます^^

2008/10/10 上田城友好城郭。堅く握手をする平松市長さんと母袋市長さんとOSK日本歌劇団の桜花昇ぼるさん。

2009/12/20 豊国神社に幸村桜の植樹。九度山町の岡本町長さん、上田市の母袋市長さん、OSK日本歌劇団の桜花昇ぼるさんらご関係者のみなさん。

しかし・・まぁ・・・当分、私の歴史オタ+講談熱!治まりそうにありません^^

2011/05/05

2011 5/5 真田庵 真田三代法要

今年で5回目の参加。。例年は雨空の中での法要だけど本年は珍しく曇り空から快晴。

そんな好天に恵まれた法要も今年は法要後の真田祭が自粛ということで本当にひっそりした法要となりました。

信州上田市からの来賓をはじめ役所、商工会やOSKの方々等、通年は30名くらいの方々が仮設テントの中のパイプ椅子にすわり、10人近い僧侶の読経があるのですが、今年は写真の如く。なんとひっそりしたことか。正直、ちょっと拍子抜けしてしまいました。

実を言うと私たちも「今年はどうする?」の話がありましたが、「こんな時だからこそ参列させていただこう」と参加させていただきました次第。それでも参拝されていた方々を初め、多数の方々にお焼香をしていただき、なんだか一安心。

そんなひっそりとした法要に比べ、、九度山町の駐車場は朝早くからいっぱい!どうやら町家の人形めぐりの最終日ということで家族連れやカメラを提げた方々が沢山。また高野山から沢山の僧侶が托鉢修行にお見えになっていて、あちらこちらでお経が聞こえる、そんな一日でした。

2011/05/01

2011 5/1 第64回 生野弁天寄席 成恩寺落語会

開場20分前に到着。

いつ降り出すかわからないような、そんな天候の中すでに10名近くが並んでおられました。さてこの会場は生喬さんも自ら言われるように解りにくい場所で最寄り駅の環状線手寺田町から歩くと30分くらいかな?本堂は10分前には全席が埋まり、急遽座布団を追加しなんとか全員が座れた様子。人気の寄席の証拠でしょう。

月亭 八斗 :動物園

初めて拝見、月亭八方さんの5番目のお弟子さんとのこと。見た感じは今風のお兄さんでお洒落な髪型→髪型落語家だそう^^

さて、マクラでは、NHK「あほやねん、すきやねん」へ出演した際のゲスト、漫才の「スマイル」ウーイェイよしたか氏そっくりの話し方で、そのときの状況を再現。

ネタはご存知動物園。

「わかりました。ほないってきます」のセリフまですべて一人語り独白。中々意表をつく導入部分でした。

虎の皮を被るシーンで「髪の毛(のスタイルが)くずれるー」「雌のトラは?(いてへんの?)」「園長の虎の穴講座!」等、また子供の食べ物を頂戴するシーンでは、〔バナナ〕で、その子供がお猿さんそっくりで、ウーイェイよしたか氏だったという設定。なかなか随所に工夫はみられ、今後の成長に期待します♪

笑福亭生喬 :野崎詣り

もう、マクラから最後までずっと笑いどころ満載!

ネタでは割愛されることが多いシーンも再現。超満足!

おなじみのサゲには歴史があり享保5年「軽口福えくぼ」の中の「喧嘩はどうぢや」。背の大小をネタにして「山椒は小粒でひりりと辛い」の記述が出てくるそう。

※上方落語の歴史 S33発行 前田勇著

林家花丸:鷺取り

過去、この寄席には15回登場。そのたびに戴くタクシー代のお釣りが5000円を越えたらしい。

さて、生喬さんとは宝塚友達。恒例の「ロミオとジュリエット」のレビューシーンの歌を再現。しかも2回目は桂一門と笑福亭一門の対決に置き換えて歌われました。

場内大爆笑!

商売根問い部分の雀取り部分では「5匹の雀でかっぽれ」「落語をする雀」等、さてそのネタは・・。

終盤の「俄」の部分は無かったものの、境内に集まった色んな屋台の中の一つ、素人かくし芸大会が伏線となり「トリをとったらろくな目にあわん!」という初めてのパターンのサゲ。

江戸では「雁とり」。また所蔵の本では舞台は京都の八坂さんの塔。いろんなサゲがあり、大布団の四隅をもったお坊さんが空中に飛びあがったり、また不幸な結果になるタイプであったり様々。しかしまぁ、今回の素人かくし芸大会が伏線とは、予想外でした^^

笑福亭生喬 :江戸荒物

三重県県民性の話から色々と話が膨らむ生喬さん。

北部、中部、南部と色んな県民性が絡んでいるお話から「江戸荒物」へ。

通例であれば「釣瓶縄」を買いに来る女中が、今回は「柄杓の柄」を買いに来る設定にして「四尺もいらない、一尺で良い」がサゲ。

次回は7月30日。絶対に見逃せない寄席。爆笑できる帳オススメの寄席です。

いつ降り出すかわからないような、そんな天候の中すでに10名近くが並んでおられました。さてこの会場は生喬さんも自ら言われるように解りにくい場所で最寄り駅の環状線手寺田町から歩くと30分くらいかな?本堂は10分前には全席が埋まり、急遽座布団を追加しなんとか全員が座れた様子。人気の寄席の証拠でしょう。

月亭 八斗 :動物園

初めて拝見、月亭八方さんの5番目のお弟子さんとのこと。見た感じは今風のお兄さんでお洒落な髪型→髪型落語家だそう^^

さて、マクラでは、NHK「あほやねん、すきやねん」へ出演した際のゲスト、漫才の「スマイル」ウーイェイよしたか氏そっくりの話し方で、そのときの状況を再現。

ネタはご存知動物園。

「わかりました。ほないってきます」のセリフまですべて一人語り独白。中々意表をつく導入部分でした。

虎の皮を被るシーンで「髪の毛(のスタイルが)くずれるー」「雌のトラは?(いてへんの?)」「園長の虎の穴講座!」等、また子供の食べ物を頂戴するシーンでは、〔バナナ〕で、その子供がお猿さんそっくりで、ウーイェイよしたか氏だったという設定。なかなか随所に工夫はみられ、今後の成長に期待します♪

笑福亭生喬 :野崎詣り

もう、マクラから最後までずっと笑いどころ満載!

ネタでは割愛されることが多いシーンも再現。超満足!

おなじみのサゲには歴史があり享保5年「軽口福えくぼ」の中の「喧嘩はどうぢや」。背の大小をネタにして「山椒は小粒でひりりと辛い」の記述が出てくるそう。

※上方落語の歴史 S33発行 前田勇著

林家花丸:鷺取り

過去、この寄席には15回登場。そのたびに戴くタクシー代のお釣りが5000円を越えたらしい。

さて、生喬さんとは宝塚友達。恒例の「ロミオとジュリエット」のレビューシーンの歌を再現。しかも2回目は桂一門と笑福亭一門の対決に置き換えて歌われました。

場内大爆笑!

商売根問い部分の雀取り部分では「5匹の雀でかっぽれ」「落語をする雀」等、さてそのネタは・・。

終盤の「俄」の部分は無かったものの、境内に集まった色んな屋台の中の一つ、素人かくし芸大会が伏線となり「トリをとったらろくな目にあわん!」という初めてのパターンのサゲ。

江戸では「雁とり」。また所蔵の本では舞台は京都の八坂さんの塔。いろんなサゲがあり、大布団の四隅をもったお坊さんが空中に飛びあがったり、また不幸な結果になるタイプであったり様々。しかしまぁ、今回の素人かくし芸大会が伏線とは、予想外でした^^

笑福亭生喬 :江戸荒物

三重県県民性の話から色々と話が膨らむ生喬さん。

北部、中部、南部と色んな県民性が絡んでいるお話から「江戸荒物」へ。

通例であれば「釣瓶縄」を買いに来る女中が、今回は「柄杓の柄」を買いに来る設定にして「四尺もいらない、一尺で良い」がサゲ。

次回は7月30日。絶対に見逃せない寄席。爆笑できる帳オススメの寄席です。

2011/04/30

2011 4/30 姫路城

姫路城へ行って参りました。ご存知のとおり姫路城は世界遺産として登録されており現在は平成21年から5年をかけての大修理中。その修理の様子を見学するこができる「天空の白鷺」へ応募しましたが、残念ながら時間がかかりすぎで断念。駐車場はいろんなところに有り、しかもそんなに高くない。大阪城も見習うべきです。

天守を小1時間かけて見学。階段の幅が微妙に違う上に急勾配で、しかも低い天井。ボランティアの方、曰く「日頃使わない筋肉を酷使しましたので明日は筋肉痛になります」。あはは♪そんなんなるはずか無いやんと、たかをくくっていましたが見事・・筋肉痛です(-_-、)

このあたりの播州をテーマにした上方落語

といえば・・なんでしょう。

といえば・・なんでしょう。

「花筏」では、堤燈屋の徳さんが興行に出かける先が高砂神社。「皿屋敷」では、幽霊のお菊さんが出てきたといわれるお菊井戸が姫路城内にありました。またマニアックなところでは「焼き塩」が赤穂の産地。あまりにも珍しいので購入いたしました。

日頃、変わりに手紙を読んでもらっている二番番頭さんも留守。どうやら急ぎの内容の手紙らしく、思い切って通りすがりの若いお武家さんに読んでもらうことにした。

一通り目を通した武家は「残念じゃ・・・手遅れじゃ・・」と嘆き悲しみ始め、その様子からなにか不幸があったと察した女中も涙ぐむ。

そこへ通りかかった焼き塩売りのおやっさん。その様子を見て「あぁ・・あの2人は叶わぬ恋をし・・心中するのかも・・おそらくあの女子のお腹には赤ちゃんが・・・」と勘違いして涙ぐむ。

一通り目を通した武家は「残念じゃ・・・手遅れじゃ・・」と嘆き悲しみ始め、その様子からなにか不幸があったと察した女中も涙ぐむ。

そこへ通りかかった焼き塩売りのおやっさん。その様子を見て「あぁ・・あの2人は叶わぬ恋をし・・心中するのかも・・おそらくあの女子のお腹には赤ちゃんが・・・」と勘違いして涙ぐむ。

手紙を見ながら涙ぐむ若いお武家と女中。少し離れたところからその様子を見て涙ぐむ焼き塩売り。そのけったいな様子を見ていた町の人は・・・・・・・。

米朝さん曰く、「おもろない話にはおもろないだけの理由っちゅうのがあるんですな」。

おもいっきり納得。

おもいっきり納得。

2011/04/24

2011 4/24 てんのじ村

つい1週間ほど前、偶然に放映されたNHK大阪のアーカイブスの特集「てんのじ村」を見ました。

内容は昭和36年放映の映像。道幅1間半程度の長屋町のてんのじ村が舞台。夜になると砂川捨丸さん宅に集まり交流する芸人や芸人斡旋業の方々のドキュメント番組。また地方巡業や当時大阪に多数あった演芸場でのシーンで構成。驚いたのは、当時ギターとアルトサックスを演奏しながら歌謡漫才を目指す20歳と16歳の若手漫才師のヒデ若、ヒデオ。これがいまのWヤングの2人。

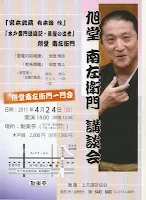

そして先日4月24日に動楽亭で開催された「旭堂南左衛門一門会」。日頃、車で移動すると絶対に撮影できない阪神高速天王寺の入り口のすぐ左にある「てんのじ村」の記念碑。撮影してきました。

そして先日4月24日に動楽亭で開催された「旭堂南左衛門一門会」。日頃、車で移動すると絶対に撮影できない阪神高速天王寺の入り口のすぐ左にある「てんのじ村」の記念碑。撮影してきました。

阿倍野再開発で肩身が狭くなってゆく、昔懐かしい昭和の匂い。アポロの裏に通っていたあべの銀座。数奇な歴史に包まれた飛田等は今回4月20日にプレオープンしたキューズモールに息の根を止められ、そして、そんな町があったことを覆い隠し歴史に蓋をするかもしれません。そんな大阪は悲しい町だとおもいませんか。

たしか若かりし頃に、難波利三さんの「てんのじ村」を読んだ記憶があります。ひさしぶりに読み返してみたい。

碑文

仏法最初, 荒陵山四天王寺に由来する天王寺村は, また文化芸能淵叢(※えんそう)の地でもあった。往昔, 北は生国魂(※生魂さん。)より南は天神森紹鴎社(※大阪市西成区岸里東の天満宮)に及ぶ広大な地域を占めていたといわれる。現在の通称「てんのじ村」は, まさにその中心の地に当たる。昭和二十年の戦災に奇しくも大被害を免れて芸能人の大半はこの地に結集, 爾後, 上方庶民の文化, 演芸の再建, 飛躍の拠点となった。今回, 都市計画による地区改変に際し, 縁故芸能人, 地元有志ほか江湖の賛助を得てここに記念の碑を建立し事蹟を顕彰するとともに向後のより大なる発展を庶幾せんとするものである。

昭和五十二年十一月八日 吉田留三郎 識(※吉田留三郎さんは、1906年生れ1978年没の上方芸能評論家で織田作之助さんや秋田実さんらとおもに上方芸能の発展に寄与された方。)

内容は昭和36年放映の映像。道幅1間半程度の長屋町のてんのじ村が舞台。夜になると砂川捨丸さん宅に集まり交流する芸人や芸人斡旋業の方々のドキュメント番組。また地方巡業や当時大阪に多数あった演芸場でのシーンで構成。驚いたのは、当時ギターとアルトサックスを演奏しながら歌謡漫才を目指す20歳と16歳の若手漫才師のヒデ若、ヒデオ。これがいまのWヤングの2人。

そして先日4月24日に動楽亭で開催された「旭堂南左衛門一門会」。日頃、車で移動すると絶対に撮影できない阪神高速天王寺の入り口のすぐ左にある「てんのじ村」の記念碑。撮影してきました。

そして先日4月24日に動楽亭で開催された「旭堂南左衛門一門会」。日頃、車で移動すると絶対に撮影できない阪神高速天王寺の入り口のすぐ左にある「てんのじ村」の記念碑。撮影してきました。阿倍野再開発で肩身が狭くなってゆく、昔懐かしい昭和の匂い。アポロの裏に通っていたあべの銀座。数奇な歴史に包まれた飛田等は今回4月20日にプレオープンしたキューズモールに息の根を止められ、そして、そんな町があったことを覆い隠し歴史に蓋をするかもしれません。そんな大阪は悲しい町だとおもいませんか。

たしか若かりし頃に、難波利三さんの「てんのじ村」を読んだ記憶があります。ひさしぶりに読み返してみたい。

碑文

仏法最初, 荒陵山四天王寺に由来する天王寺村は, また文化芸能淵叢(※えんそう)の地でもあった。往昔, 北は生国魂(※生魂さん。)より南は天神森紹鴎社(※大阪市西成区岸里東の天満宮)に及ぶ広大な地域を占めていたといわれる。現在の通称「てんのじ村」は, まさにその中心の地に当たる。昭和二十年の戦災に奇しくも大被害を免れて芸能人の大半はこの地に結集, 爾後, 上方庶民の文化, 演芸の再建, 飛躍の拠点となった。今回, 都市計画による地区改変に際し, 縁故芸能人, 地元有志ほか江湖の賛助を得てここに記念の碑を建立し事蹟を顕彰するとともに向後のより大なる発展を庶幾せんとするものである。

昭和五十二年十一月八日 吉田留三郎 識(※吉田留三郎さんは、1906年生れ1978年没の上方芸能評論家で織田作之助さんや秋田実さんらとおもに上方芸能の発展に寄与された方。)

2011 4/24 動楽亭 講談会

開演14:00 会場13:30

場所 動楽亭

旭堂南左衛門 :宮本武蔵 有本隆 作

旭堂南左衛門 :水戸黄門漫遊紀 長屋の出世

旭堂南舟 :電雷の初相撲

旭堂南斗 :有馬御難

<釈芝居> :太閤の風流

南舟・南斗・さくら・一林・一扇

後援:上方講談協会 前売り・お問合せ 06-6445-8480

実は初めての動楽亭。とっても便利な場所であまりの近さにびっくり。座敷ではなく座椅子があって尚感激。

旭堂南舟・旭堂南斗・黄昏亭さくら・白夜亭一林・白夜亭一扇:釈芝居

落語ではたまーに見かけることがある演劇仕立の講談。講談をわかりやすく解説するのにとっても良いアイデアですね。これならよりわかりやすく講談を楽しんでいただけます。

あとは語句をかみ砕いてあればもっとよかったかなーって感じました。

ちょうど、太閤の風流は先日聞いたばかりだったので理解度は1000%でしたがはじめての方々は、「奥山の…なく」が百人一首、猿丸太夫の歌であり、鹿を蛍とした点や、「しかとも…灯」や「武蔵野…なし」の意味やおもしろさをわかってもらえるよーな仕掛けがあればもっと楽しめるでしょう。だいたい杣(そま)って単語も使われないし…。

でもわずかに現代訳のエッセンスがあるだけでうんとわかりやすく成るもんだと感心しました。

それにしても白夜亭一扇さんの初舞台♪風格が感じられてお上手でした(^-^)

白夜亭一林さんも笑い所を押さえてられたし…むっちゃ練習されたんだろーな。なんだかうらやましい気持ちも(笑)

旭堂南斗:有馬御難

釈芝居が終わりすぐさまに南斗さんの出番。

いたく役者をされたのがお気にいられたよう。全てを一人で完結させる講談とはちがい、台詞に間が必要なお芝居には違った魅力があるのは必須。ぜひ機会あればいろんな事にチャレンジしてくださいませ。

さて、ネタのほうは、秀吉亡き後の豊臣体制を守るために家康を葬り去る計画をたてる石田三成。絶対の信用を得ている有馬兵部卿法印則頼の息子、有馬玄蕃頭豊氏を使い毒殺を企む。さて・・家康は・・。

旭堂南舟:雷電の初相撲

今日の南舟さんの講談を聞いていて感心したことがあります。

雷電と谷之下(字が違うかも・・)の会話シーンや親方との会話、行事、そして相撲相手の八角…、それぞれ目線の向きや高さが違うんですねー。

だからそこに空間があるのでスッとお話の世界に行けるのでしょうか。

落語も講談も、演者を通してその話の世界へ行くことができる芸…だから視線や声使い、所作って大事な要素なんですね。

マクラはいつもの南舟さん調。お人柄が滲み出ています。

ネタの方は体格のに恵まれて生まれた雷電が相撲取りになるために弟子入りし、そして初土俵でとんでもない事が起る・・生涯成績は254勝10敗。初土俵のアクシデントで彼は自ら横綱になることはなかった。

※実在の人物のようで長野県東御市の中央公園には雷電爲右エ門像があるそうです。

旭堂南左衛門:長屋の出世

徳川家康の11男。徳川頼房、彼は幼少時代を鶴千代。幼い頃に家康に「なにが欲しい?」と訪ねると「将軍!」と答えたそう。

そのため京都の公家宅に預けられのんびりと育てられた。

さて舞台は大阪 長町、今の日本橋。

貧乏長屋に住む叔父を訪ねてきた女性。彼女は実はある高貴な方の子供を身篭っており出産したものの産後まもなく亡くなってしまう。数年の月日が経ち、長雨でもうお金が無くなり米にも不自由している日が続く。やむ終えず亡くなった彼女の唯一の手荷物を開けてみることに。そこには何と。。。そして彼の父は・・。というネタバレな書き方になりました。

旭堂南左衛門:宮本武蔵

宮本武蔵は著名だけど、その生誕地が不明、それだけではなく現在生誕地として謂れのある地は現在3ヶ所。思い浮かぶのは岡山県美作。そして、揖保郡太子町と高砂市米田(泊神社社殿寄進の際の棟札が出てきたらしい)。いずれも観光の柱となっているそう。

今回の講談を聞く、ほんの1ヶ月位前に放映された「歴史ヒストリア」のテーマ「五輪書」をたまたま見ていてよかった。夢想 権之助との試合のお話が主題、武蔵と試合を行ったことがきっかけとなって現代にまで受け継がれている神道夢想流杖術が生まれる事となる。

青年コミックでも人気のある「バガボンド」。真田人気に繋がる時代ヒーローまちがいなし!

さて今度6月12日に姫路にて宮本武蔵に関する講談会が開催されるらしい。参加したいが残念・・羽曳野で落語会の先約がありました(-_-、)

後援:上方講談協会 前売り・お問合せ 06-6445-8480

実は初めての動楽亭。とっても便利な場所であまりの近さにびっくり。座敷ではなく座椅子があって尚感激。

旭堂南舟・旭堂南斗・黄昏亭さくら・白夜亭一林・白夜亭一扇:釈芝居

落語ではたまーに見かけることがある演劇仕立の講談。講談をわかりやすく解説するのにとっても良いアイデアですね。これならよりわかりやすく講談を楽しんでいただけます。

あとは語句をかみ砕いてあればもっとよかったかなーって感じました。

ちょうど、太閤の風流は先日聞いたばかりだったので理解度は1000%でしたがはじめての方々は、「奥山の…なく」が百人一首、猿丸太夫の歌であり、鹿を蛍とした点や、「しかとも…灯」や「武蔵野…なし」の意味やおもしろさをわかってもらえるよーな仕掛けがあればもっと楽しめるでしょう。だいたい杣(そま)って単語も使われないし…。

でもわずかに現代訳のエッセンスがあるだけでうんとわかりやすく成るもんだと感心しました。

それにしても白夜亭一扇さんの初舞台♪風格が感じられてお上手でした(^-^)

白夜亭一林さんも笑い所を押さえてられたし…むっちゃ練習されたんだろーな。なんだかうらやましい気持ちも(笑)

旭堂南斗:有馬御難

釈芝居が終わりすぐさまに南斗さんの出番。

いたく役者をされたのがお気にいられたよう。全てを一人で完結させる講談とはちがい、台詞に間が必要なお芝居には違った魅力があるのは必須。ぜひ機会あればいろんな事にチャレンジしてくださいませ。

さて、ネタのほうは、秀吉亡き後の豊臣体制を守るために家康を葬り去る計画をたてる石田三成。絶対の信用を得ている有馬兵部卿法印則頼の息子、有馬玄蕃頭豊氏を使い毒殺を企む。さて・・家康は・・。

旭堂南舟:雷電の初相撲

今日の南舟さんの講談を聞いていて感心したことがあります。

雷電と谷之下(字が違うかも・・)の会話シーンや親方との会話、行事、そして相撲相手の八角…、それぞれ目線の向きや高さが違うんですねー。

だからそこに空間があるのでスッとお話の世界に行けるのでしょうか。

落語も講談も、演者を通してその話の世界へ行くことができる芸…だから視線や声使い、所作って大事な要素なんですね。

マクラはいつもの南舟さん調。お人柄が滲み出ています。

ネタの方は体格のに恵まれて生まれた雷電が相撲取りになるために弟子入りし、そして初土俵でとんでもない事が起る・・生涯成績は254勝10敗。初土俵のアクシデントで彼は自ら横綱になることはなかった。

※実在の人物のようで長野県東御市の中央公園には雷電爲右エ門像があるそうです。

旭堂南左衛門:長屋の出世

徳川家康の11男。徳川頼房、彼は幼少時代を鶴千代。幼い頃に家康に「なにが欲しい?」と訪ねると「将軍!」と答えたそう。

そのため京都の公家宅に預けられのんびりと育てられた。

さて舞台は大阪 長町、今の日本橋。

貧乏長屋に住む叔父を訪ねてきた女性。彼女は実はある高貴な方の子供を身篭っており出産したものの産後まもなく亡くなってしまう。数年の月日が経ち、長雨でもうお金が無くなり米にも不自由している日が続く。やむ終えず亡くなった彼女の唯一の手荷物を開けてみることに。そこには何と。。。そして彼の父は・・。というネタバレな書き方になりました。

旭堂南左衛門:宮本武蔵

宮本武蔵は著名だけど、その生誕地が不明、それだけではなく現在生誕地として謂れのある地は現在3ヶ所。思い浮かぶのは岡山県美作。そして、揖保郡太子町と高砂市米田(泊神社社殿寄進の際の棟札が出てきたらしい)。いずれも観光の柱となっているそう。

今回の講談を聞く、ほんの1ヶ月位前に放映された「歴史ヒストリア」のテーマ「五輪書」をたまたま見ていてよかった。夢想 権之助との試合のお話が主題、武蔵と試合を行ったことがきっかけとなって現代にまで受け継がれている神道夢想流杖術が生まれる事となる。

青年コミックでも人気のある「バガボンド」。真田人気に繋がる時代ヒーローまちがいなし!

さて今度6月12日に姫路にて宮本武蔵に関する講談会が開催されるらしい。参加したいが残念・・羽曳野で落語会の先約がありました(-_-、)

2011/04/21

2011 4/21 第1回 旭堂 南舟講談会 IN 柳谷観音・泰聖寺

4月21日 19:00開演 (18:30開場)木戸銭¥1,000

ちょうどこの日は朝から名古屋へ出かけていて5時に名古屋を脱出!講談会に間に合うか?ってギリの予定で動いておりましてwwなんとか無事間に合い、一安心。

旭堂南舟 「ごあいさつ」

人柄が滲み出ている南舟さん。口下手な事って欠点じゃないと思う。白壁に何百回も向かって練習するよりも、一度の高座のほうが勉強になるのはまさにその通りだし、数を重ねることで間違いなく磨かれていきます。偉そうに書いちゃいますがマイペースで・・そして継続させてください。

まぁ・・いろんな特技があるもので、前回に九度山へご一緒した際、(※この話はあらためて記載します)高校野球について造詣が深いことを知り、、私が先日知り合いました某高校野球の出場経験のある方のお話をしましたら見事ご存知だったのは感服。そして今回はAKB48かぁぁぁ!!

前回の選挙の1位から21位をフルネームで言うってすごいしww

ちなみに【ひるおび】月曜・火曜のお天気コーナーに出ている柏木 由紀さんが大好きらしい。。

旭堂南舟 「太閤の風流」

南左衛門さんへ入門され初めの方に習われたネタ。

太閤秀吉が関白の位を授かり、公家達の前で歌を披露する話し。

風流人ではない秀吉が苦し紛れに読んだ歌・・

「奥山に 紅葉踏み分け 鳴く・・・」

元は百人一首 猿丸大夫の<奥山に 紅葉ふみわけ 鳴く鹿の 声きくときぞ 秋は悲しき>がベース。

「鳴く・・・」のあと、つい鹿では無く、蛍としてしまった。

「奥山に 紅葉踏み分け 鳴く蛍」さぁ・・下の句をなんとするか・・・。

蛍は鳴くという例に下記の古歌が・・。

「武蔵野の篠(しの)を束(つか)ねて降る雨に蛍よりほか鳴く虫もなし」

もちろん、蛍は鳴かない・・。

雨が降る広大な原。。普段なら虫の声も聞こえるはずだけどこの雨で、蛍の光がかすかに見えるくらいの夜だ。という歌があるらしい。

そこで、つけられた下の句が「しかとも見えぬ杣かともし火」

※杣は元々や管理された森林のことだけど広義できこりなどを指している。

そこで、つけられた下の句が「しかとも見えぬ杣かともし火」

※杣は元々や管理された森林のことだけど広義できこりなどを指している。

このお話は落語にもなっています。

旭堂 南斗 「将棋大名」

三重のワークショップに行かれた際のお話。

旭堂 南斗 「将棋大名」

三重のワークショップに行かれた際のお話。

自分の半生を1分の講談でお話するのはそりゃ難しいでしょう。

大概の人は大勢を前にすると言葉がでなくなるだろうし、ネタが飛んでしまうこともあるだろうし。

いかにして流れを断ち切らないか・・が大事なんでしょうねー。

さて、この将棋大名も落語ネタになっているようす。

その場合は登場人物がぼやかされていますが講談では池田重正?末成ゆうえもん?と明確に書かれています。

話しの方は、将棋を覚えた大名。家臣相手に我が侭言い放題の将棋をするお話。挙句の果ては、買ったほうが負けた方の頭を鉄扇でポカリ!家臣はたまったもんじゃないww

旭堂南舟「聟引出」(むこひきで)

初めて聞くお話。

小牧長久手の戦いで徳川家康の家臣が敵の武将の首を取った事が由縁となり、実はその首をとられた息子が秀吉の家臣となっている。常々、<徳川切り>と銘々された刀を常備しチャンスを狙っているそんな時に秀吉の所に家康が訪ねてくることに。

秀吉は鉢合わせをさせないようにするが、そんな2人が出会ってしまうい意外なほうに話が進む。

お客様の中に南舟さんの前職の上司さんがお見えになられており意外なお仕事をされていたのでびっくり♪

みんなの願いは同じ。講談をもっともっと色んな方々に知ってもらいたい。参加者は少なかったけどみんなの気持ちがピッタリと重なり合ったそんな講談会になりました。

登録:

コメント (Atom)